Archaismus – Definition

Der Archaismus ist ein rhetorisches Stilmittel, das sich durch die Verwendung altertümlicher Wörter auszeichnet, die in der gegenwärtigen Umgangssprache keine regelmäßige Verwendung mehr finden. Der Name stammt aus dem Altgriechischen archaĩos und heißt "ehemalig" oder "alt", was die Bedeutung des Stilmittels verdeutlicht.

Der Begriff "Archaismus" bezeichnet außerhalb des Stilmittels grundsätzlich sprachliche Ausdrücke, deren Gebrauchshäufigkeit abnimmt und heute als "veraltet" gilt.

Archaismus – Beispiel

Archaismen sind grundsätzlich Wörter, die sich nicht mehr in dem heutigen Wortschatz befinden. Die folgenden Beispiele sollen Dir zeigen, wie solche Begriffe aussehen können. Es handelt sich um Wörter aus verschiedenen Epochen, die mittlerweile alle nicht mehr geläufig sind.

- Barbier (Friseur, 15. - 20. Jahrhundert)

- Backfisch (Mädchen, 18. - 20. Jahrhundert)

- Minne (Liebe, 12. - 15. Jahrhundert)

- Maid (junge Frau, ca. 14. - 16. Jahrhundert)

- Buhle (Geliebter, 15. Jahrhundert - ca. 19. Jahrhundert)

Im Folgenden wird ein Beispiel gezeigt, das einen Archaismus darstellen kann. Es handelt sich um eine ausgedachte Aussage, die den veralteten Begriff "Backfisch" verwendet:

Sie ist der beliebteste Backfisch der Stadt.

Diese Bezeichnung würde bei seiner Verwendung heutzutage wohl für empörte Mienen sorgen – vor allem, wenn junge Mädchen damit direkt angesprochen werden würden.

Der Begriff "Backfisch" wurde seit dem 18. Jahrhundert insbesondere in der Studierendensprache verwendet, um junge Mädchen zu beschreiben. Dies lässt sich unter anderem daher erklären, dass für die Zubereitung von Backfisch nicht ausgewachsene Fische verwendet werden. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts verschwand diese Bezeichnung aus der Umgangssprache.

Nicht alle altertümlichen Bezeichnungen können automatisch dem Stilmittel des Archaismus zugeordnet werden. Die Wörter müssen von den Autor*innen gezielt ausgewählt worden sein. Der Einsatz altertümlicher Begriffe (Archaismen) soll im Text eine bestimmte Wirkung erzielen. Wörter, die uns in der heutigen Zeit veraltet vorkommen, können in anderen Epochen zu dem gängigen Wortschatz der Autor*innen gehört haben. Wenn dies der Fall ist, handelt es sich nicht um einen Archaismus.

Johann Wolfgang von Goethe verwendete diesen umgangssprachlichen Ausdruck in seinem Werk "Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand", das 1774 aufgeführt wurde.

Bräutigam: "Und ich im Besitz des strittigen Stücks, und drüber den hübschen Backfisch im ganzen Dorf."

– Goethe: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand

Die Umstände, unter denen Goethe den Begriff "Backfisch" hier verwendet hat, zeigen, dass es sich um keinen Archaismus handelt. Die Zeit, in der der heutige Archaismus Anwendung gefunden hat, muss berücksichtigt werden. Da der Begriff im 18. Jahrhundert im allgemeinen Wortschatz recht gängig war, ist festzustellen, dass Goethe "Backfisch" nicht als Archaismus verwenden konnte.

Anders ist es, wenn der Begriff in Werken verwendet wird, die nach dem Ende des umgangssprachlichen Gebrauchs des jeweiligen Begriffs entstanden sind. Für das Beispiel "Backfisch" würde dies nach dem Ende des 20. Jahrhunderts zutreffen.

Archaismus – Wirkung & Funktion

In einem literarischen Werk gelten altertümliche Wörter nur als "Archaismus", wenn sie bewusst als solche gewählt wurden. Das heißt, dem/der Autor*in ist bewusst, dass die Verwendung in der heutigen Sprache als altmodisch gilt. Mit diesem Wissen können Archaismen eingesetzt werden, um verschiedene Wirkungen zu erzielen und Funktionen zu erfüllen.

So kann der Einsatz von Archaismen etwa die Sprechweise einer Person charakterisieren. Durch Archaismen kann eine Atmosphäre gebildet werden, die den historischen Kontext des Textes ausschmückt (z. B. in historischen Romanen). Eine Zeitepoche kann dabei auch parodiert werden. Archaismen können auch ironisch eingesetzt werden, da die Verwendung von veralteten Begriffen komisch wirken kann.

Archaismus – Entstehung

Doch wie genau kann ein Wort zum Archaismus werden? Es gibt Begriffe, die aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Diese können sprachintern oder sprachextern sein.

Sprachinterne Gründe

Es liegen sprachinterne Gründe vor, wenn ein Wort durch ein neueres ersetzt wird, das bedeutungsgleich ist ("Oheim" wird zu "Onkel"). Auch kann eine Homonymie, also eine optische Ähnlichkeit zwischen zwei Wörtern dafür sorgen, dass das eine Wort verdrängt wird (Das Wort "Afterrede" wird nicht mehr verwendet, da es zu große Ähnlichkeit mit dem "After", sprich Anus hat).

Wenn ein Wort sehr viele Bedeutungen hat, kann es sein, dass einige davon verschwinden bzw. ersetzt werden. Dabei kann es auch vorkommen, dass ein Wort negativ konnotiert ist und deshalb für die restlichen Begriffe weggelassen wird.

Sprachexterne Gründe

Bei sprachexternen Gründen hingegen verschwindet der beschriebene Gegenstand aus der alltäglichen Umgebung, der entsprechende Begriff wird demnach nicht mehr gebraucht (z. B. Telegrafenamt). Wenn externe Gründe vorliegen, handelt es sich um einen Historizismus. Dieser zählt nicht zum Stilmittel des Archaismus, da das Wort zwar nicht mehr in der Alltagssprache genutzt wird, aber noch "lebendig" ist. Dieses wird nur verwendet, wenn entsprechende Umstände der Vergangenheit beschrieben werden sollen.

Die Neuschöpfung eines Wortes wird auch Neologismus genannt. Neologismen beeinflussen die moderne Sprache und können ältere Wörter ablösen. Der Neologismus ist auch ein Stilmittel und stellt das Gegenteil des Archaismus dar.

Archaismus - Das Wichtigste

- Das Stilmittel des Archaismus zeichnet sich durch die Verwendung von veralteten Wörtern aus, die aus der heutigen Umgangssprache verschwunden sind.

- Veraltete Wörter gehören nur dann zum Stilmittel des Archaismus, wenn sie bewusst als solche verwendet wurden. Wenn Verfassungszeitpunkt des Textes und Verwendungszeitraum des Begriffs übereinstimmen, liegt kein Archaismus als Stilmittel vor.

- Archaismen können aus internen Gründen (Wörter werden ersetzt) oder externen Gründen (beschriebene Gegenstände/Umstände verschwinden) entstehen.

- Archaismen können eine ironische, komische Wirkung haben oder den zeitlichen Kontext des Werkes unterstützen (z. B. historischer Roman). Dabei können sie die jeweilige Epoche "parodieren".

Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?

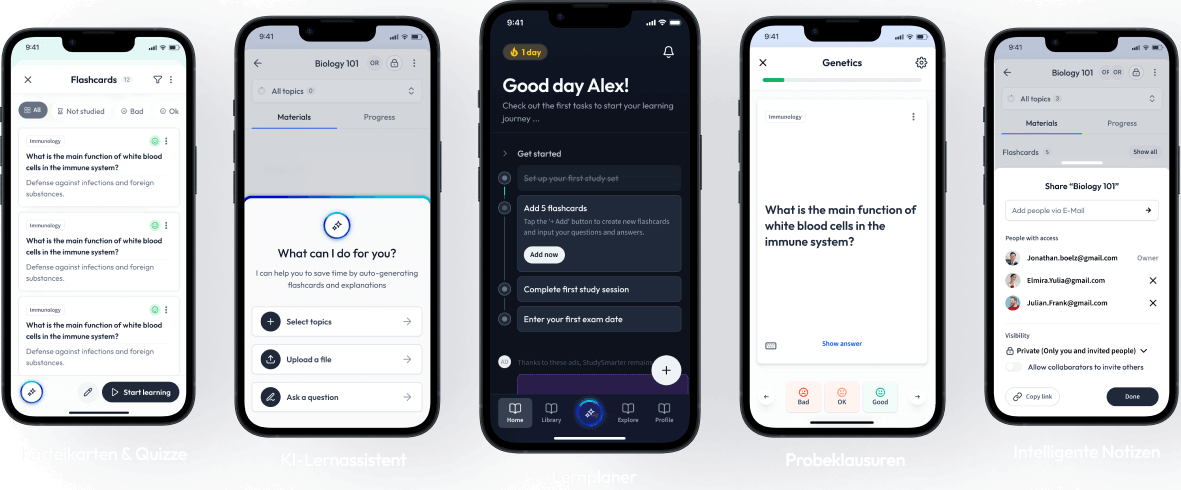

Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.

Content-Erstellungsprozess:

Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.

Lerne Lily

kennen

Inhaltliche Qualität geprüft von:

Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.

Lerne Gabriel

kennen