Wenn Du einen Text liest, bist Du im Moment des Lesens der Rezipient oder die Rezipientin des Textes.

Autor Rezipienten Kommunikation – Textaufnahme

Kein literarischer Text kann unabhängig von äußeren Einflüssen entstehen und ist als Kommunikationsobjekt immer Bestandteil einer Kommunikation. Diese Kommunikation lässt sich in drei Prozessphasen gliedern und wird im folgenden Abschnitt erläutert:

1. Phase: Texterzeugung

Die erste Phase ist der Prozess der Texterzeugung. In dieser Phase wird der Text durch den Autor oder die Autorin verfasst und ist noch nicht veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht der Autor oder die Autorin und der Schaffensprozess des Textes. Das nennt man auch Autor-Text-Beziehung.

PREMIUM

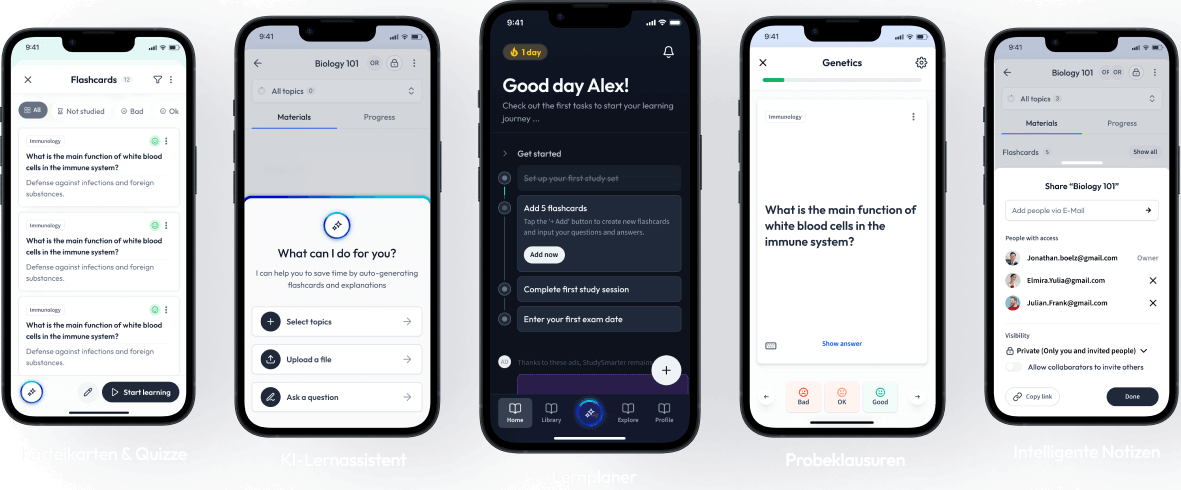

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

2. Phase: Textaufnahme

Nach der Veröffentlichung steht in der zweiten Phase der Textaufnahme die Leserschaft im Vordergrund. Rezipierende lesen den Text und setzen sich mit diesem auseinander. Unter dem Begriff der Rezeption ist demnach die Aufnahme eines Textes durch Rezipierende zu verstehen. Hier wird auch von einer Text-Rezipient-Beziehung gesprochen.

Zur Rezeption zählen auch die Aufnahme und Verarbeitung fremder Gedanken, die bei einem Text oder einem Werk von einem Autor oder von einer Autorin stammen.

3. Phase: Prozess der Textwirkung

In der dritten Phase, dem Prozess der Textwirkung, rückt die durch den literarischen Text vermittelte Kommunikation zwischen dem Autor bzw. der Autorin und den Rezipierenden in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang spricht man von der Autor-Rezipienten-Kommunikation.

PREMIUM

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Autor Rezipienten Kommunikation – Erklärung

Der Grundgedanke der Autor-Rezipienten-Kommunikation besteht darin, dass unabhängig von allen auf einen Text einwirkenden äußeren Einflüssen, während des Lesens eine Kommunikation zwischen dem Autor bzw. der Autorin und den Rezipierenden stattfindet. Äußere Einflüsse, die auf einen Text einwirken, können etwa die Vermarktung, der Verkaufspreis, der Buchumschlag und das Druckbild sein. Die während des Lesens stattfindenden Kommunikation zwischen Autor bzw. der Autorin und den Rezipierenden nennt man auch unilaterale Kommunikation.

Mit der unilateralen Kommunikation ist gemeint, dass die Kommunikation einseitig erfolgt. Der Rezipient kommuniziert nicht mit dem Autor, außer es wird im Nachgang beispielsweise ein Leserbrief verfasst.

Wenn keine textexternen Kommunikationswege, wie ein Gespräch, eine Rezension, ein Leserbrief etc., zur Verfügung stehen, können sich die Lesenden nur eine Vorstellung von den moralischen Einstellungen und Denkweisen eines Autors bzw. einer Autorin machen. Diese Vorstellung von einem Verfasser bzw. einer Verfasserin eines Textes nennt man auch den impliziten Autor.

Autor Rezipienten Kommunikation – Kommunikationsformen

Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Kommunikationswege, die der Autor oder die Autorin nutzen kann, um die Leserschaft zu adressieren, darunter unterschiedliche Formen von Steuerungselementen. Steuerungselemente werden von der Autorin oder vom Autor genutzt, um bei den Rezipierenden eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Zu diesen Steuerungselementen gehören etwa rhetorische Stilmittel, Appelle und direkte Ansprachen.

Am besten wird die Steuerung der Leserschaft jedoch durch die fiktiven Charaktere eines literarischen Textes und deren Aussagen erreicht. Daraus resultiert die Erzeugung von Emotionen bei den Rezipierenden, weil sich diese entweder mit den Emotionen der Figuren identifizieren können oder nicht.

Wie der Autor oder die Autorin die unterschiedlichen Kommunikationsmittel und Steuerungselemente einsetzen kann, um die Lesenden zu adressieren, siehst Du im Folgenden.

PREMIUM

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Sprache als Kommunikationsmittel

Der Autor bzw. die Autorin kann mittels der Sprache mit der Leserschaft kommunizieren. Dazu werden etwa unterschiedliche Wortfelder vermehrt aufgegriffen und rhetorische Stilmittel verwendet.

Rhetorische Stilmittel sind Mittel, die zur Gestaltung der Sprache genutzt werden, um bei Rezipierenden eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Beispiele für rhetorische Stilmittel sind Metaphern, Alliterationen und Ellipsen. Wenn Du mehr über die rhetorischen Stilmittel erfahren möchtest, sieh Dir gern die Erklärung "Rhetorische Stilmittel" auf StudySmarter an!

Ziel ist es, durch die verwendete Sprache eine bestimmte Wirkung bei den Lesenden hervorzurufen.

Das rhetorische Stilmittel der Alliteration ist dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Wörter die gleichen Anfangsbuchstaben oder -laute haben. Alliterationen können beispielsweise dazu genutzt werden, bestimmte Sätze hervorzuheben und sie somit einprägsamer machen.

Das folgende Beispiel stammt aus dem "Rheinmärchen" (1810-1812) von Clemens Brentano:

"Komm Kühle, komm küsse den Kummer."2

Appelle und Selbstoffenbarung als Kommunikationsmittel

Eine weitere Möglichkeit des Autors bzw. der Autorin, um mit den Lesenden zu kommunizieren, ist die Verwendung direkter Appelle. Mit einem Appell möchte der Autor zu einer bestimmten Handlung oder Denkweise auffordern.

Beispiele für Appelle wären z. B. die folgenden:

Tier sind Lebewesen, iss weniger Fleisch!

Tu das, was Dich glücklich macht!

PREMIUM

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Karteikarten

Spaced Repetition

Lernsets

AI-Tools

Probeklausuren

Lernplan

Erklärungen

Direkte Ansprache als Kommunikationsmittel

Der Autor bzw. die Autorin kann den Rezipierenden auch direkt ansprechen. Dies erfolgt in erzählenden Texten über den Erzähler, der Leseanweisungen sowie Verständnishilfen gibt. In lyrischen Texten übernimmt diese Aufgabe das lyrische Ich. In Dramen kann eine Figur der Handlung als Sprecherin oder Sprecher auftreten.

Unter dem lyrischen Ich ist die Sprecherin oder der Sprecher eines Gedichtes zu verstehen. Wenn Du Dich intensiver mit dem lyrischen Ich beschäftigen möchtest, sieh Dir doch die Erklärung "Lyrisches Ich" auf StudySmarter an!

Autor Rezipienten Kommunikation – Modell